La Modernità è finita?

Data: 10 Febbraio 2023

Tag: Ecologia

Di: Riccardo Iorio

Mentre scrivo queste righe (mattina di domenica 20 novembre) si è appena conclusa la COP27, la ventisettesima edizione della conferenza annuale organizzata dalle Nazioni Unite che vede i rappresentanti dei Paesi del mondo riunirsi per adottare strategie condivise di contrasto al cambiamento climatico. L’edizione di quest’anno riveste un certo interesse perché i delegati, dopo lunghe ore di negoziati, hanno infine raggiunto un accordo per istituire un fondo che i Paesi ad alto reddito (responsabili della maggior parte del diossido di carbonio emesso nell’ultimo secolo e mezzo) destineranno ai Paesi a basso reddito (che contribuiscono meno di tutti al riscaldamento globale, eppure ne subiscono o ne subiranno le conseguenze più gravi) per compensarli dei danni provocati dal cambiamento climatico.

Ma non è di questo in particolare che voglio parlare. Vorrei invece cogliere l’occasione fornita dalla COP27 per riflettere su quali prospettive si presentano a noi oggi, all’inizio del secondo decennio del XXI secolo, in fatto di clima e di transizione energetica. Che cosa significa il cambiamento climatico per il nostro benessere futuro? Quanto possiamo sperare di contrastarlo, o perlomeno di mitigarne gli effetti più gravi? Quali implicazioni ha per le nostre concezioni di progresso e di che cosa significa vivere una vita degna di essere vissuta?

Come siamo messi?

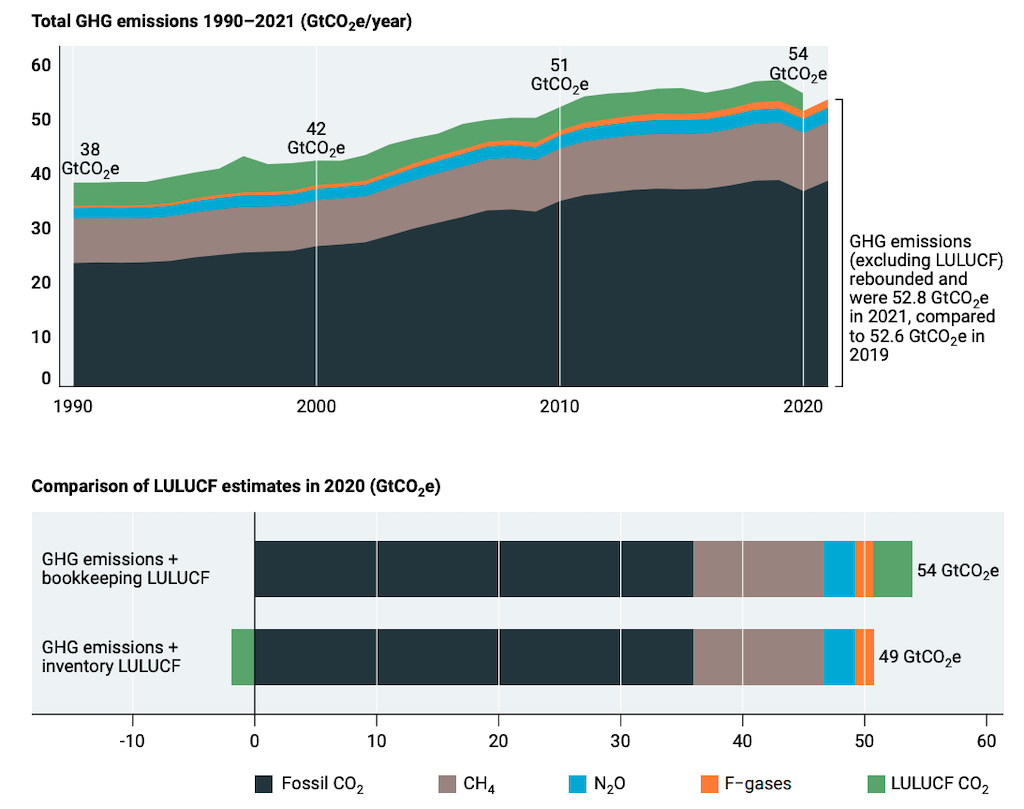

A una prima impressione, non troppo bene. In un rapporto pubblicato alla fine di ottobre di quest’anno, poco prima dell’inizio della COP27, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (United Nations Environment Programme, UNEP) ha tracciato un quadro impietoso delle attuali politiche climatiche, che – se implementate da sole – risulterebbero in una probabilità del 66% di aumento di temperatura globale di 2,6 °C rispetto ai livelli preindustriali (1850-1900) alla fine di questo secolo; d’altra parte, se venissero rispettati gli impegni di riduzione delle emissioni di diossido di carbonio presi nell’ambito degli Accordi di Parigi del 2015, l’incremento di temperatura sarebbe di 2,4 °C o di 2,2 °C (il valore dipende da che tipo di contributi – incondizionati o condizionali – si considera); infine, se il mondo realizzasse i suoi obiettivi di net-zero, l’annullamento netto delle emissioni di diossido di carbonio, la temperatura globale aumenterebbe di 1,7 °C. In altre parole, non esiste a oggi alcuno scenario credibile, fra quelli presi in considerazione dall’UNEP, che preveda il raggiungimento degli obiettivi presi nell’ambito degli Accordi di Parigi: contenere il riscaldamento globale alla fine del secolo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, e in ogni caso ben al di sotto dei 2 °C.

Infatti, anche nell’eventualità in cui gli obiettivi di net-zero fossero raggiunti – eventualità decisamente remota dato che, nota l’UNEP, «nella maggior parte dei casi, né le politiche in vigore né i contributi determinati a livello nazionale attualmente delineano una strada credibile dal 2030 verso il raggiungimento degli obiettivi di net-zero» – si avrebbe una buona probabilità di rimanere al di sotto dei 2 °C, ma gli 1,5 °C resterebbero ancora lontani.

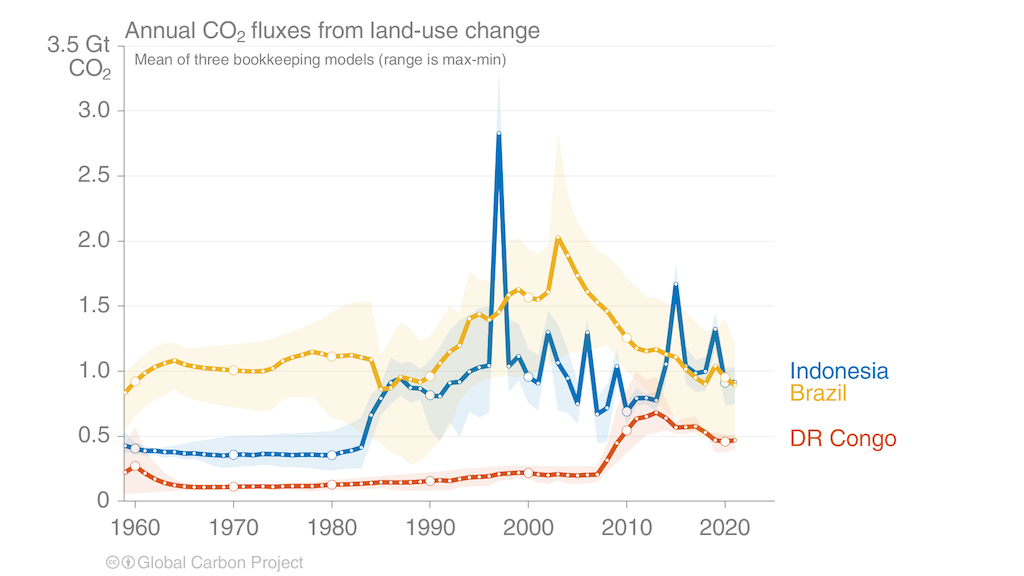

A rincarare la dose arriva la diciassettesima edizione del rapporto Global Carbon Budget, a cura del Global Carbon Project, un team di ricercatori affiliato all’Università di Exeter. Secondo le previsioni del Global Carbon Budget 2022, le emissioni globali di diossido di carbonio da fonti fossili aumenteranno dell’1,0% quest’anno rispetto al 2021, raggiungendo le 36,6 gigatonnellate (1 gigatonnellata = 1 miliardo di tonnellate), mentre le emissioni totali (combustibili fossili più cambiamento dell’uso del suolo) dovrebbero raggiungere le 40,6 gigatonnellate, più delle 40,2 del 2021 ma leggermente meno del valore massimo finora raggiunto di 40,9 gigatonnellate nel 2019. Ora, è vero che il tasso di crescita delle emissioni è diminuito (da 3% durante gli anni duemila a 0,5% durante gli anni duemiladieci) e, dato che le emissioni da fonti fossili sono aumentate mentre quelle derivanti dal cambiamento dell’uso del suolo sono diminuite, le emissioni totali sono rimaste quasi costanti negli ultimi anni: nel 2015, ad esempio, erano 40,2 gigatonnellate. Ma per prevenire le conseguenze peggiori del cambiamento climatico non basta che quella linea sul grafico rimanga piatta: deve diminuire e alla fine arrivare a zero, cosa che è molto lontana dal fare. Come fanno notare i ricercatori del Global Carbon Project, per azzerare le emissioni di diossido di carbonio nel 2050 sarebbe necessaria una riduzione di 1,4 gigatonnellate all’anno, paragonabile a quella provocata nel 2020 dalla pandemia da COVID-19.

Meglio di quanto sembri

Se state ancora leggendo, vi prego di continuare a farlo e di non farvi prendere dalla disperazione. Vi assicuro che non è il caso. Proviamo a rimediare con qualche notizia moderatamente buona. Appena prima dell’inizio della COP27, negli stessi giorni della diffusione del rapporto dell’UNEP, l’Agenzia internazionale dell’energia (International Energy Agency, IEA) ha pubblicato il World Energy Outlook 2022. Il suo messaggio principale – contrariamente a quanto si potrebbe pensare – è che la crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina può fare da catalizzatore per una transizione verso un sistema energetico più sostenibile, più stabile e meno costoso, con le risposte dei governi di tutto il mondo che stanno «accelerando l’emergenza di un’economia basata sull’energia pulita»: le politiche attualmente in vigore – politiche come l’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, il piano REPowerEU della Commissione europea, il piano per la «trasformazione verde» del governo giapponese e gli obiettivi climatici di India, Cina e Corea del Sud – provocheranno un picco delle emissioni globali di diossido di carbonio da combustibili fossili nel 2027, che passeranno dai 37 miliardi di tonnellate del 2021 a 36 miliardi di tonnellate nel 2030 (-1%) e a 32 miliardi di tonnellate (-13%) nel 2050. In questo scenario, che corrisponde a un aumento di temperatura di 2,5 °C alla fine del secolo, l’incremento previsto nella domanda globale di energia fino alla fine di questo decennio sarà coperto «quasi interamente» da fonti di energia rinnovabile: si prevede un incremento nella capacità globale dell’energia solare di più di 7.400 gigawatt entro il 2050 (un quinto in più rispetto alla stima del World Energy Outlook 2021, e più di cinque volte la stima del 2015 prima degli Accordi di Parigi) e di più di 3.500 gigawatt per l’eolico (+19% rispetto alla stima dell’anno scorso).

Come si nota, comunque, nonostante le tendenze incoraggianti in fatto di prevista crescita dell’energia rinnovabile e di prevista riduzione di quella fossile, il mondo è ancora ben lontano dagli obiettivi di contenimento del riscaldamento globale stabiliti a Parigi: il riscaldamento previsto allo stato attuale delle cose è 2,5 °C, in linea con le stime dell’UNEP.

Carrier ship with five tanks of liquedfied natural gas in Trinidad and Tobago. Credit: Altin Osmanaj / Alamy Stock Photo.

Torniamo alle rinnovabili. Nel suo rapporto, la IEA nota che in molti casi esse rappresentano la fonte energetica più economica, «anche senza considerare i prezzi eccezionalmente alti visti nel 2022 per il carbone e il gas». In effetti, i prezzi del solare e dell’eolico – a differenza di quelli delle fonti fossili – seguono una curva di apprendimento: a ogni raddoppiamento della capacità installata corrisponde, n caso dei pannelli solari, una riduzione media dei costi del 20,2% (in questo modo, il prezzo dei pannelli fotovoltaici si è ridotto del 99,6% tra il 1976 e il 2019, da 106 dollari per watt a 0,38 dollari per watt). In termini più generali, per un certo numero di tecnologie a ogni aumento esponenziale nell’esperienza – quanto una tecnologia x viene impiegata – segue una riduzione esponenziale nel costo di quella tecnologia, una regolarità empirica notata per la prima volta nel 1936 dall’ingegnere Theodore P. Wright a proposito degli aerei e perciò chiamata legge di Wright. In realtà si prevede che il tasso di crescita delle tecnologie rinnovabili diminuirà nei prossimi anni e quindi l’aumento dei costi in funzione dell’esperienza smetterà di essere esponenziale, ma per il momento fa abbastanza impressione vedere una linea quasi retta che precipita inesorabilmente verso l’asse x.

Vogliamo spingerci ancora più in là? In un articolo pubblicato a settembre sulla rivista Joule, un gruppo di ricercatori affiliati all’Institute for New Economic Thinking (INET) dell’Università di Oxford (tra cui il matematico J. Doyne Farmer, noto per le sue applicazioni della teoria del caos e della dinamica non lineare allo studio di vari sistemi complessi in fisica e in economia) ha usato un modello di previsione probabilistico basato sulla legge di Wright per stimare il costo di quattro tecnologie a bassa emissione di diossido di carbonio (fotovoltaico, eolico, batterie ed elettroliti); le previsioni generate dal modello sono state poi confrontate con i dati storici rivelando una notevole accuratezza. Al contrario, i modelli tradizionali – di cui si è servito per le sue valutazioni anche il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), l’organo delle Nazioni Unite che periodicamente revisiona la letteratura scientifica sull’argomento – hanno sistematicamente sottostimato l’impiego e sovrastimato i costi di queste tecnologie green (ad esempio, il valore medio delle proiezioni per la riduzione del costo del fotovoltaico tra il 2010 e il 2020 era 2,6%, mentre nessuna proiezione superava il 6%; la riduzione effettiva è stata del 15% all’anno). Gli autori dello studio hanno poi usato lo stesso metodo per stimare il costo del sistema energetico globale in tre scenari diversi (attenzione: le previsioni riguardavano solo il costo delle diverse tecnologie energetiche, non il tasso di impiego – anche se gli autori notano che «le traiettorie di impiego sono in linea con le tendenze passate»). Il risultato è che, nell’80% delle previsioni, uno scenario di transizione energetica in cui i combustibili fossili vengono abbandonati entro il 2050 farà risparmiare all’economia mondiale tra i 5 e i 15 bilioni di dollari rispetto a uno scenario in cui la transizione non avviene. Fermatevi un momento e rileggete questa frase. Eliminare carbone, petrolio e gas dal nostro sistema energetico ci farà risparmiare tra i 5.000 e i 15.000 miliardi di dollari (dodici zeri!) entro il 2050. Perfino i negazionisti climatici dovrebbero essere degli entusiasti sostenitori della decarbonizzazione – magari non hanno un cuore per tutti coloro che subiscono e subiranno le conseguenze dell’aumento delle temperature, ma almeno un portafoglio ce l’hanno.

OK, ma… che aspetto avrà il nostro sistema energetico nel 2050?

Ovviamente, non ne ho idea. Nessuno ne ha una precisa. Quello che si sa è che meno combustibili fossili ci saranno, meglio sarà. Ma per il resto non è chiaro se potrà essere alimentato interamente da fonti rinnovabili, o se altre tecnologie low-carbon saranno necessarie – ad esempio, l’energia nucleare. Sembra comunque che la parte del leone la faranno le rinnovabili: tra gli scenari considerati dal terzo gruppo di lavoro del Sesto rapporto di valutazione dell’IPCC (Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change), in quelli che limitano il riscaldamento globale al di sotto di 2 °C le fonti rinnovabili forniscono dal 30 al 70% dell’energia, mentre la percentuale è «chiaramente al di sopra del 40%» in quelli che lo limitano a meno di 1,5 °C; d’altra parte, anche il nucleare «può fornire energia a basse emissioni di diossido di carbonio su scala», sebbene solare ed eolico abbiano sia un potenziale di mitigazione più alto sia costi più bassi (qui per un resoconto delle conclusioni principali del rapporto e qui per un riassunto).

Un altro rapporto, pubblicato l’anno scorso dalla IEA con lo scopo di delineare uno scenario di azzeramento delle emissioni nette entro il 2050, prevede che per quella data le rinnovabili forniranno circa il 90% di tutta l’energia elettrica globale, mentre gran parte del resto sarebbe generato dall’energia nucleare (poco meno del 10%).

Queste stime sono in linea con le conclusioni di altri studi sulla decarbonizzazione del sistema energetico degli Stati Uniti (espansione di solare ed eolico nel breve termine, completato dal gas naturale nel medio termine e da nucleare e altre tecnologie pulite complementari nel lungo termine), anche se d’altro canto un numero sempre maggiore di modelli prevede un sistema energetico alimentato interamente da rinnovabili.

Questi disaccordi sull’importanza relativa di singole tecnologie low-carbon non dovrebbero distogliere l’attenzione dal fatto che il percorso immediato da intraprendere è sufficientemente chiaro. Tutti gli scenari credibili di transizione energetica prevedono una fortissima riduzione nell’uso dei combustibili fossili (soprattutto il carbone) e un grande incremento nell’impiego di tecnologie rinnovabili nei prossimi anni. L’esatta percentuale da riservare al nucleare o all’eolico nel mix energetico globale da qui al 2050 non deve farci perdere di vista il fatto che dobbiamo smettere di bruciare combustibili fossili. Prima lo facciamo, meglio è.

Decrescita felice?

D’accordo. Finora abbiamo visto che, nonostante le emissioni di diossido di carbonio siano ai loro massimi storici e non accennino a diminuire, il decennio che abbiamo appena iniziato offre un’opportunità straordinaria per avviare la transizione verso un sistema energetico più pulito e più sostenibile che non possiamo permetterci di perdere.

Ma che relazione c’è tra la sostenibilità ambientale e gli altri aspetti del benessere? Prendiamo il benessere economico, ad esempio. Secondo alcuni, l’unico modo per azzerare le emissioni di gas serra è un cambiamento di paradigma nel pensiero economico: dovremmo smettere di considerare la crescita economica l’unico criterio di progresso, e dovremmo anzi decrescere le nostre economie, in modo da ridurre l’impatto sull’ambiente e, al contempo, garantire a ciascuno una qualità di vita dignitosa.

Purtroppo, il mondo non si può permettere un regime a crescita zero. Supponiamo che l’economia mondiale venga congelata nelle sue attuali dimensioni – senza crescita, appunto. Supponiamo anche che la disuguaglianza mondiale tra tutti gli abitanti del pianeta sia ridotta a zero, in una grandiosa operazione redistribuzione della ricchezza a livello globale che vedrebbe il reddito dei ricchi diminuire e quello dei poveri aumentare fino a convergere a un unico livello, coincidente con il reddito medio. Bene. Nel 2019, il reddito medio a livello globale era 18,16 dollari internazionali, a parità di potere d’acquisto. 18,16 dollari internazionali sono nove volte di più della International Poverty Line usata dalla Banca mondiale per definire la soglia di povertà estrema globale (2,15 dollari internazionali), ma si tratta comunque di una cifra significativamente più bassa rispetto alle linee di povertà usate nei Paesi ricchi, che si aggirano intorno a un valore equivalente a 30 dollari internazionali al giorno.

Anche se tutti gli esseri umani avessero esattamente lo stesso livello di reddito sarebbero ancora lontani dal godere di un tenore di vita che giudicheremmo soddisfacente o dignitoso. Quindi non è vero, come suggerisce qualche sostenitore della decrescita, che il mondo non è povero, ma semplicemente ingiusto. Nel 2019 un essere umano su dieci viveva con meno di 2,15 dollari al giorno, uno su cinque con meno di 3,65 dollari al giorno, uno su due con meno di 6,85 dollari al giorno, tre su cinque con meno di 10 dollari al giorno e quattro su cinque con meno di 30 dollari al giorno. L’84% dell’umanità sarebbe considerata povera nei Paesi ad alto reddito. Il mondo è ingiusto ed è anche povero.

Non c’è nessuna speranza di ridurre la povertà e di alleviare le sofferenze di centinaia di milioni di persone senza crescita economica, dunque. Sarebbe però piuttosto desolante se l’unico modo per contrastare la povertà fosse continuare a saturare l’atmosfera di gas serra. Davvero non possiamo fare di meglio?

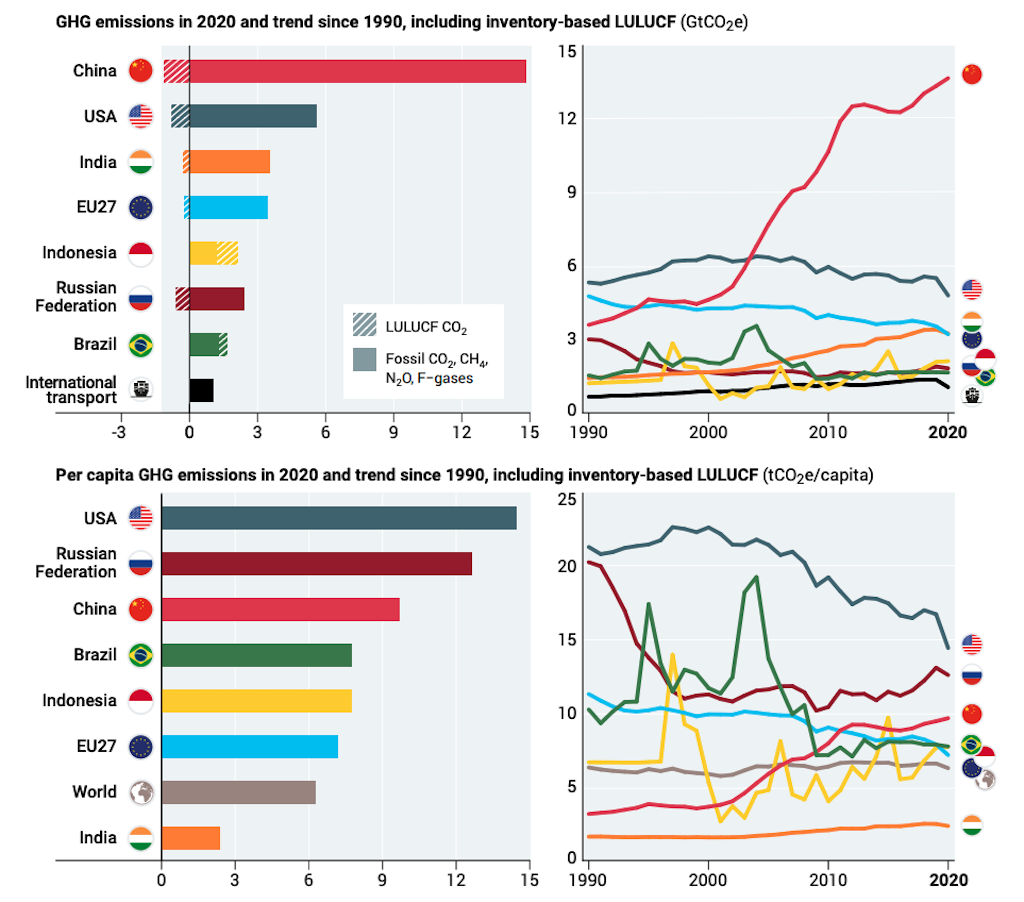

Forse sì. Negli ultimi decenni, un certo numero di Paesi ad alto e a medio reddito ha sperimentato il cosiddetto decoupling – cioè, le loro economie sono cresciute ma le loro emissioni di diossido di carbonio sono diminuite. Il Global Carbon Budget 2022, prima citato, stima che si tratti di 24 Paesi tra il 2012 e il 2021, che coprono un quarto delle emissioni globali di diossido di carbonio da fonti fossili. Queste sono tutte ottime notizie, ovviamente. Però, a livello mondiale, la correlazione tra emissioni pro capite e PIL pro capite è ancora molto alta.

Ci sono però motivi per sperare che diventi sempre più debole con il passare del tempo: la Cina, il maggiore emettitore mondiale di gas serra, potrebbe vedere le sue emissioni raggiungere il picco prima della fine di questo decennio grazie ai suoi impegni di implementazione di energia solare ed eolica, mentre l’India, il terzo maggiore emettitore mondiale di gas serra, potrebbe ottenere incredibili benefici da un pacchetto di politiche di decarbonizzazione che includesse una tassa sul carbonio (ridurre le sue emissioni di gas serra di un terzo rispetto alle attuali previsioni, risparmiare 965 miliardi di dollari entro il 2050, creare 40 milioni di nuovi posti di lavoro, aumentare il proprio PIL dell’1,5% rispetto alle proiezioni attuali, e prevenire 9,4 milioni di morti premature dovute all’inquinamento atmosferico da combustibili fossili, tutto questo entro il 2050).

Inoltre, esistono o sono in corso di valutazione altri interventi promettenti sia sul fronte dell’azione climatica sia su quello della lotta alla povertà anche in Asia meridionale, in Africa subsahariana e in America centrale (come aumentare la produttività agricola ed estendere l’accesso all’energia pulita: qui e qui).

Infine, dando uno sguardo aggregato all’economia mondiale, nemmeno il terzo gruppo di lavoro dell’IPCC prima citato esclude la compatibilità tra crescita economica e raggiungimento degli obiettivi climatici: tanto per cominciare, «nella maggior parte della letteratura valutata si sostiene che il beneficio economico globale di limitare la temperatura a 2 °C supererà il costo della mitigazione», con il PIL mondiale più basso rispetto agli scenari di riferimento di una percentuale compresa tra 1,3 e 4,2%, in base ai diversi obiettivi di contenimento della temperatura. Ora, vanno notate due cose: a) come sottolineano gli autori, nella maggior parte degli studi analizzati «gli scenari di mitigazione non rappresentano una diminuzione assoluta del livello dell’attività economica» (cioè, l’economia mondiale crescerà lo stesso, solo più lentamente che in assenza di politiche climatiche), e b) queste stime non tengono conto dei danni associati al cambiamento climatico che verrebbero evitati, perché tradizionalmente questi vengono analizzati dal secondo gruppo di lavoro dell’IPCC. E poi non dimentichiamoci dei nostri amici di Oxford: se Farmer e colleghi hanno ragione, la transizione energetica ci farà risparmiare migliaia di miliardi di dollari, stimolando – anziché rallentando – la crescita del PIL globale.

Ho finito, giuro. Ma prima di chiudere, vorrei provare a immaginare il mondo in cui potremmo vivere tra qualche decennio. Lo faccio servendomi degli shared socioeconomic pathways realizzati dall’IPCC: scenari che i ricercatori costruiscono assegnando valori differenti a un certo numero di variabili ambientali, demografiche, economiche e tecnologiche per provare, appunto, a immaginare in che mondo potremmo vivere. Nel più ottimista di questi scenari, SSP1, le emissioni di diossido di carbonio raggiungono il picco prima della fine del secolo e poi diminuiscono, il PIL pro capite globale cresce fino a 80.000 dollari nel 2100 (nel 2020 era cinque volte più basso, 16.000 dollari, e quello degli Stati Uniti, il Paese più ricco del mondo, era 60.000 dollari) e «la gestione dei beni comuni globali lentamente migliora, investimenti nella salute e nell’istruzione accelerano la transizione demografica, e l’enfasi sulla crescita economica si sposta verso un’enfasi più ampia sul benessere umano. Guidata da un impegno crescente a realizzare gli obiettivi di sviluppo, la disuguaglianza si riduce sia tra sia all’interno dei Paesi». Il mondo delineato dai ricercatori dell’IPCC è un mondo in cui l’umanità è molto più ricca, la povertà e la disuguaglianza si riducono, e l’impatto ambientale sul pianeta diminuisce. Un mondo che varrebbe la pena di impegnarsi a realizzare.

Se siamo abbastanza fortunati, la modernità non è affatto finita. È appena cominciata.