Il Romagnosi fa rumore

Data: 6 Dicembre 2023

Tag: GDR

Di: Ginevra Casali e Rebecca Davoli

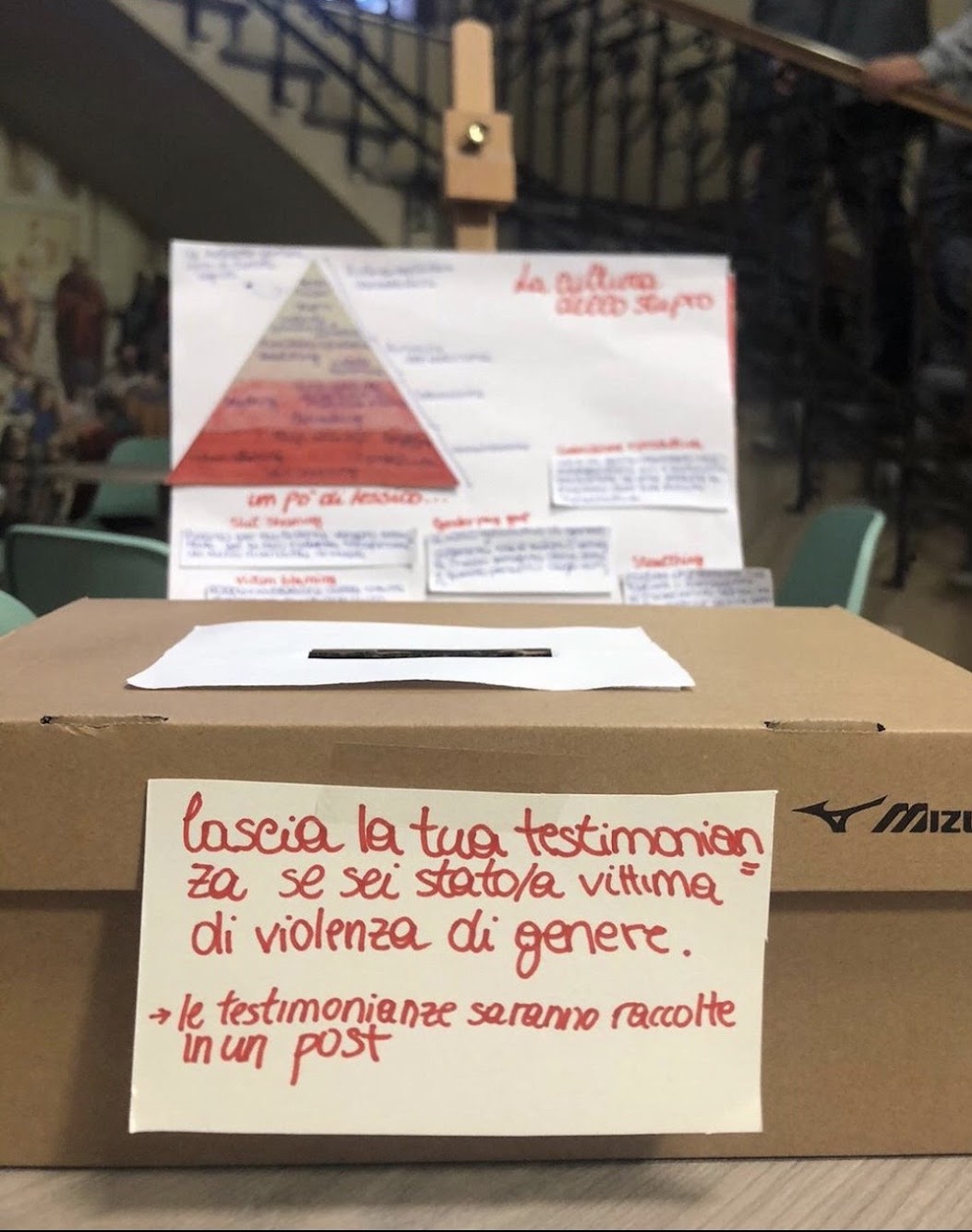

- 105 è il numero di donne ammazzate dall’inizio del 2023. Per questa ragione non possiamo più rimanere in silenzio ma anzi, è ora di fare rumore, affinché questi terribili omicidi non accadano più e in modo tale che le donne vittime non siano morte invano. Riguardo al tema della violenza di genere la nostra scuola si è abilitata con diverse iniziative, nelle quali abbiamo potuto esaminare la questione sotto diverse ottiche. Abbiamo avuto la possibilità di assistere ad una conferenza tenuta dalla giornalista della “Gazzetta di Parma”, Chiara Cacciani, e ad un’assemblea in cui sono state convocate due rappresentanti dell’associazione “La casa delle donne”, Elisabetta Salvini e Michela Cerocchi. L’assemblea del 24 novembre è stata svolta principalmente per parlare dell’Attivismo Femminista e delle vicende successe in quei giorni, ad esempio la morte di Giulia Cecchettin. Ci siamo soffermati sul tema del linguaggio, prendendo come esempio la piramide che rappresenta come è strutturata la cultura dello stupro, realizzata da Carlotta Vagnoli, scrittrice di diversi libri come “Maleddetta sfortuna”. Questo grafico vuole trasmettere che gli episodi di femminicidi non sono fenomeni decontestualizzati ma sono l’apice di una cultura patriarcale che noi viviamo ogni giorno. Ad esempio il “Gender Gap”, ovvero la differenza di salario tra uomo e donna, oppure la colpevolizzazione della vittima frequente soprattutto sui Media ed anche il linguaggio sessista.

Da questo tema deriva un insulto rivolto ancora oggi alla donna con un’origine antichissima, ovvero “cagna”, termine denigratorio da un punto di vista sessuale, viene usato già da Semonide, autore greco, nello scritto “La satira contro le donne” ma lo troviamo anche nell’Iliade, nel libro VIII, dove Elena è definita “faccia di cagna”. Per questo è giusto andare a rivedere il tema del linguaggio, perché si è evoluto, negli anni 70 con la rivendicazione del ruolo femminile come differenziato dall’uomo, prima laa battaglia femminista era più concentrati sulla parità ma successivamente in Italia è prevalsa la figura della donna come diversa dall’uomo. Un chiaro riferimento a questo fenomeno è il “Manifesto di rivolta femminile” in cui Carla Lonzi dice proprio “la donna è altro dall’uomo”. Perciò è iniziata una battaglia che vuole l’uguaglianza tra uomo e donna sul piano giuridico ma la differenziazione della figura femminile che durante la lotta per la parità era stata ignorata.

Come nella storia abbiamo visto diversi tipi di femminismo e quale al giorno d’oggi è il più affermato?

Michela Cerocchi afferma:” Nel mio percorso mi sono soffermata sia sullo studio dei femminismi ma anche su quello della mascolinità, perché sono due facce che vanno studiate insieme e messe in relazione, mai tenute come comparti stagni. Se guardiamo al passato possiamo distinguere diverse ondate di femminismi, magari vissute da singole donne perché non era ancora presente la coscienza collettiva del “lottare insieme”. Successivamente già dalla fine del 1800 e l’inizio del 1900 l’idea che le donne appartengono ad un unico gruppo comincia a maturare e si sofferma sui traguardi più concreti che si possono ottenere, come il diritto al voto, al lavoro, ad essere pagate e ad avere uno stipendio uguale a quello degli uomini. Naturalmente è un percorso molto lento, perché questo attivismo si scontra con una società che era ed è tutt’ora patriarcale, ovvero nella società chi è privilegiato, quindi in questo caso il mondo maschile, sentendosi attaccato e messo in discussione, reagisce sulla difensiva. Dagli anni 70 si hanno le prime grandi svolte sul piano femminista, viene chiamato “femminismo di differenza” ovvero un femminismo che afferma che uomini e donne non sono uguali, ribaltando la società patriarcale. Adesso invece stiamo vivendo un femminismo che discende da quegli anni, chiamato “transfemminismo”. In questo modello il patriarcato non pesa solo sul ruolo della donna ma impone anche uno stereotipo maschile, di “mascolinità tossica”, che influenza anche persone con un orientamento sessuale o un’identità di genere diversi. In questo modo si è creata un’alleanza tra tutte le persone che subiscono questa subordinazione, anche per classe sociale e etnia, questo è il concetto di intersezionalità”.

Ha continuato Elisabetta Salvini dicendo:” È importante tenere in considerazione in questi passaggi storici, che le rivendicazioni si aggiungono le une sulle altre nel momento in cui gruppi di donne decidono di prendere parola. Per questo la libertà di parola è fondamentale e negli anni 70 anni inizia ad avere un’eco diversa, iniziano a parlare anche le donne meno privilegiate che magari sono discriminate perché alla ricerca della propria persona o con condizioni di vita differenti. Perciò adesso noi adesso abbiamo tante parole a cui fare riferimento, ed è questa la grandezza dei femminismi attuali, che è un unico movimento e non ci sono mai spaccature ma sono moltiplicazioni di punti vista e punti di partenza per lottare insieme”.

Il 21 novembre si è tenuto un incontro in Aula Magna dove si è parlato dell “Questione di genere”, organizzato dalla redazione di Eureka con la giornalista Chiara Cacciani come ospite e si è aperto con un monologo, scritto ed interpretato, da Giada Vendemmiati. “Amor, ch’a nullo amato amar perdona”, la frase che si è ripetuta, volendo significare che l’amore non risparmia a nessuna persona che riceve amore, di amare a sua volta. Chiara ha cominciato parlando della sua esperienza e di come all’inizio abbia iniziato a lavorare su questo argomento per caso, trattandolo con leggerezza. Successivamente nel 2005, mentre uscivano le notizie della scomparsa di Tommaso Onofri, il giorno stesso è stata uccisa con decine e decine di coltellate Maria Virginia Fereoli. In quello stesso anno, soprannominato “l’anno orribile di Parma”, è stato ucciso un finanziere, fatto a pezzi da un commercialista dove vi erano in mezzo debiti, crediti e vicende di droga, subito dopo è stato ucciso un ragazzo albanese di Venezia, con diverse coltellate, per aver difeso un’amica che qualcuno voleva costringere alla prostituzione. A settembre è morta Silvia Mantovani, uccisa dall’ex fidanzato che l’ha sorpresa all’uscita dal lavoro. Nel momento in cui sono successe tutte queste tragedie, è nata una riflessione personale da parte di Chiara, e ogni volta che doveva scrivere un articolo di questo tipo, sentiva la necessità di scegliere bene le parole con cui raccontare queste vicende, mettendosi dalla parte dei lettori e delle lettrici. Ci ha raccontato che ci sono addirittura alcune parole specifiche che preferisce non utilizzare più quando scrive, ad esempio “mostro” o “raptus”, a meno che non si tratti di un caso psichiatrico diagnosticato. Spesso questi termini sono usati con un significato consolatorio, perché associare chi uccide al ruolo di un pazzo nella nostra mente lo rende “meno colpevole”. Nel 2016, quando è stata uccisa Lisa Pavarani a colpi di coltellate dall’ex fidanzato, mentre ogni giornale era impegnato a scrivere in merito a questo fatto, sugli articoli è stata pubblicata una foto che ritraeva lei e l’uomo abbracciati mentre la relazione era in corso e Chiara ha affermato che non era quella la foto giusta, non era quella perché non rappresentava la realtà, anche perché Lisa aveva deciso di rappresentarsi senza di lui. In merito a ciò Chiara aveva scritto una riflessione chiamata “Lisa merita un’altra foto”. Successivamente, nel momento in cui sono avvenuti altri femminicidi, Chiara si è accorta che questo fenomeno continuava a riproporsi ed ogni volta che una donna veniva uccisa e uscivano articoli sulla sua morte, c’era sempre la tendenza di denigrare la donna,colpevolizzarla ometterla in secondo piano, sminuendola. È accaduto lo stesso con il caso di Giulia Cecchettin, infatti, soprattutto sui social, se si fa una ricerca inerente alla sua tragica morte, nella foto di molti articoli viene ancora raffigurata lei abbracciata a Filippo Turetta, inquadrando l’idea di “coppia felice”, anche se ormai lei già da tempo aveva deciso di lasciarlo mentre era lui a non riuscire ad accettarlo . Ciò che non è giusto è mettere su un piano inferiore la figura della donna anche dopo la morte, perché non era questo ciò che quelle donne avrebbero voluto. Non è giusto uccidere queste donne per la seconda volta.

Durante la manifestazione del 24 novembre, molti studenti del Romagnosi hanno partecipato al corteo contro la violenza sulle donne, a cui hanno aderito anche moltissime altre scuole e cittadini di Parma. È stata un’esperienza molto interessante perché abbiamo potuto vedere quanto la questione della violenza sulle donne interessi fasce di persone davvero molto vaste. Siamo usciti da scuola alle 09:45 e abbiamo iniziato il corteo, partendo dal Parco Ducale fino ad arrivare in Piazza Garibaldi. Tra cori, urla, fischi e applausi siamo arrivati a destinazione, dove il sindaco Michele Guerra ha tenuto un discorso, in seguito hanno parlato anche l’assessora regionale alle Pari Opportunità Barbara Lori, la parlamentare Laura Cavandoli, l’assessora alle Pari Opportunità Caterina Bonetti , Nicolò Simonazzi del nostro liceo e tanti altri studenti di tutte le scuole.

Durante la manifestazione abbiamo intervistato alcune persone per venire a conoscenza delle loro opinioni e pensieri. Per prime abbiamo intervistato un gruppo di quattro donne:

Secondo voi i social hanno un’influenza verso questa problematica?

“I social per noi sono subentrati quando avevamo 20 anni più o meno. All’epoca non c’erano strumenti comunicativi e per questo motivo era più difficile sapere che queste cose succedevano. Ci si vergognava di più a raccontare le proprie esperienze. Tuttavia paradossalmente, anche se eravamo meno informati, le cose che sapevamo arrivavano a noi perché ci incontravamo e andavamo a manifestare. C’era più rapporto sociale e umano. Mentre adesso si è sviluppato più egoismo da parte delle persone. Quando eravamo giovani manifestavano molto di più rispetto ad adesso. È importante vivere la vita vera e non quella dietro ad uno schermo. Inoltre i social se usati nel modo sbagliato possono mettere le persone le une contro le altre, mentre invece è importante che le donne si aiutino a vicenda e formino un’alleanza. Molte volte siamo noi le nemiche delle altre donne e di noi stesse. Sui social ci si insulta a vicenda e questo accresce il bullismo, che c’è sempre stato anche durante la nostra adolescenza, ma ora è ampliato dall’uso dei cellulari. La comunicazione va usata bene perché è importante”.

Quanto tempo pensate sia necessario per cambiare le cose?

“Non è una cosa che cambia dall’oggi al domani,ci vuole del tempo. Fino al 1981 erano ancora presenti in Italia le leggi del “delitto d’onore” e del “matrimonio riparatore”. Lo stupro è passato da lesione alla morale a lesione alla persona,Franca Viola è stata fondamentale per compiere questo grande passo. E’ stata la prima donna italiana ad aver rifiutato il matrimonio riparatore pubblicamente. Per continuare a migliorare la situazione in cui ci troviamo bisogna continuare a parlarne e andare in profondità. Bisogna diventare più consapevoli e informarsi sui dati e sulle cose che succedono nel mondo. Non dobbiamo lasciare che domani tutto quello che è stato detto durante questa manifestazione venga dimenticato come se non fosse mai successo”.

Cosa pensate che serva per migliorare le cose?

“Noi donne ci dobbiamo svegliare fuori, dobbiamo avere coraggio come lo hanno avuto altre donne in passato prima di noi. È importante capire subito i segnali che ci vengono dati dall’altra parte, parlare con persone a noi fidate ed esternare le nostre emozioni e i nostri dubbi a qualcuno che ci possa aiutare, anche se molto spesso non è così semplice. Ma soprattutto la cosa più importante è denunciare. Bisogna anche prestare attenzione alle compagnie che scegliamo e valutare bene le persone per quello che sono. Inoltre una cosa da tenere sempre in mente è di non annullarsi mai! per nessuno. Anche l’amicizia e l’alleanza tra donne è importante. Noi siamo sempre state amiche e ci siamo sempre aiutate a vicenda. E’ poi fondamentale l’educazione nelle scuole e ovviamente questi insegnamenti devono partire anche dalle famiglie”.

Abbiamo poi anche intervistato un uomo presente al corteo:

Cosa ne pensa di questa manifestazione?

“Penso che sia molto importante, però probabilmente domani il 90% della gente che è qui oggi si dimenticherà di tutto. Anche la tv tra 5 giorni non ne parlerà più. Bisogna invece farlo e cercare di formare gruppi tra classi, scuole o associazioni per mantenere vivo l’argomento. Bisogna seguire per esempio la casa delle donne, a cui io a volte partecipo e cercare di coinvolgere più persone possibili. E’ anche molto importante cercare in tutti i modi di seguire le notizie”.

Pensa che l’educazione influisca?

“Certo assolutamente, bisogna avere un’educazione scolastica, fin dalle elementari. Anche la famiglia è cruciale da questo punto di vista. In questo ultimo periodo si parla molto meno con i genitori e in generale con altre persone a causa del telefonino e dei social e questo spesso può influire sull’educazione e sulla formazione dei giovani. Ai miei tempi si facevano moltissime assemblee in comune con tantissime persone. Ci vuole una comunicazione diretta”.

Ultimi articoli pubblicati:

Condividi questo contenuto

GLI ULTIMI ARTICOLI DI EUREKA: