I triangoli rosa e neri: vittime dimenticate dei lager nazisti

Data: 27/01/2022

Scritto da: Eloisa Marvasi

Tra il 1933 ed il 1936 inizia la persecuzione della comunità LGBTQ+ tedesca.

Se prima di quella data Berlino era considerata una città liberale, con gay bar ove si praticava anche il travestitismo, l’ideologia del regime improntata alla supremazia della razza ariana non tollera più i rapporti “sterili” ed “egoistici” che non portano alla procreazione dato che “solo un popolo che ha molti bambini può aspirare all’egemonia mondiale” (Heinrich Himmler, capo della sezione Gestapo per le liste degli omosessuali).

Il regime non conosce né appura le ragioni di diverse scelte sessuali. Al regime importa che i “diversi” sono nemici della moralità perché danneggiano il carattere dello stato.

In funzione di questa visione, viene modificato il paragrafo 175 del codice penale tedesco: non solo vengono puniti (con reclusione anche fino a cinque anni) i comportamenti omosessuali maschili, ma anche tutti gli atti di masturbazione, seduzione sessuale e persino la corrispondenza amorosa gay per lettera. Il paragrafo 175 non contempla le donne, ma per le stesse vale il paragrafo 179 del codice austriaco (in vigore anche dopo l’annessione dell’Austria alla Germania nel 1938) che punisce la “fornicazione innaturale” per ambo i sessi.

Il sistema repressivo include un preventivo “pentimento” verso l’eterosessualità, o, a scelta, la castrazione; per le donne una rieducazione volontaria o forzata verso l’eterosessualità in funzione della cura della famiglia e dei figli.

Per gli “irriducibili” il carcere diviene la prima tappa del calvario: la vita carceraria è particolarmente dura perché isolata (spesso i parenti non rendono visita al famigliare per paura di controlli e ritorsioni) e perché “ricca” di sevizie e crudeltà da parte dei carcerieri. La scarcerazione dipende molto spesso dalla clemenza dei giudici, mentre l’esito quasi sempre scontato è l’avvio ai campi di concentramento, noti e meno noti.

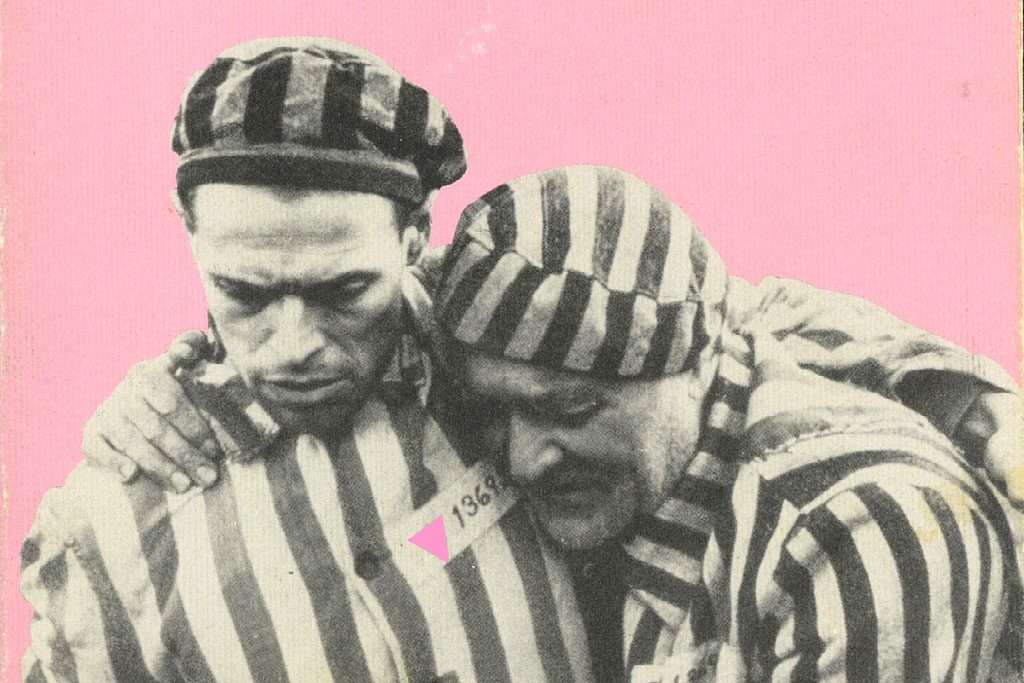

Il triangolo rosa (per i gay) ed il nero (per le lesbiche), appuntato sul petto, è più grande di due o tre centimetri rispetto a quello delle altre “categorie” di prigionieri. Il particolare della grandezza già rivela il fine particolarmente cruento del trattamento riservato a questi prigionieri: ogni altro internato deve poterli vedere da lontano così da non avvicinarsi a loro per non cadere nel sospetto di essere come loro; le guardie li devono poter individuare immediatamente perché, in quanto considerati inutili, possono riservare loro ogni tipo di umiliazione fino ad esecuzioni sommarie.

Particolarmente toccante il racconto del sopravvissuto Pierre Seel che nel cortile del campo di Schirmeck assiste all’esecuzione del giovane amante diciottenne che, nudo, con un secchio di metallo in testa, viene sbranato da cani inferociti aizzati contro il povero ragazzo.

Nei campi di concentramento, gli omosessuali occupano il gradino più basso della gerarchia del campo: dormire in camicia da notte con le mani sopra alle lenzuola (nel sospetto che un gay possa masturbarsi ogni notte), sottoposti a lavori particolarmente usuranti (come spingere i rulli schiaccia sassi, per esaltare la virilità), divieto di parlare con gli altri per “evitare di contaminarli”.

Terribili sono le punizioni per le infrazioni: umiliazioni pubbliche, bersagli di secchiate d’acqua gelida (con numerosi morti per polmonite) e di lanci di siringhe, “accoppiamenti” forzati con prigioniere prostitute del campo ed, in crescendo, evirazioni a morsi di cane, esperimenti medici (come quelli del dottor Carl Vaenet nel campo di Buchenwald a dosaggi spropositati di testosterone) e castrazione forzata.

Non esistono liste ufficiali del numero degli omosessuali incarcerati/internati e deceduti nei lager nazisti (si stimano dai 60.000 ai 100.000, di cui 15.000 internati, di cui il 60% deceduto). Il fatto singolare è che il paragrafo 175 del codice penale permane, seppur in parte riformato, anche dopo la fine della Guerra. Nelle due Germanie divise, viene riformato in quella ovest solo nel 1968 come crimine commesso da omosessuale nei confronti di un minorenne; nella Germania Est solo nel 1978 come crimine nel senso prima indicato.

Solo negli anni ’80 si comincia a divulgare l’atrocità commesse ai danni degli omosessuali, in un clima di scuse ufficiali (come avvenuto in Germania nel 2002) e vengono dedicati monumenti in Europa (a Berlino, Amsterdam ed in Italia a Bologna e a Trieste). È anche presente un’ampia sezione dedicata alla comunità LGBTQ+ al United States Holocaust Memorial Museum di Washington, per non dimenticare il passato degli e delle omosessuali perseguitati, ma anche il presente degli stessi in molti paesi africani ed orientali, dove avere rapporti con persone del proprio sesso è un reato ancora nel 2022.