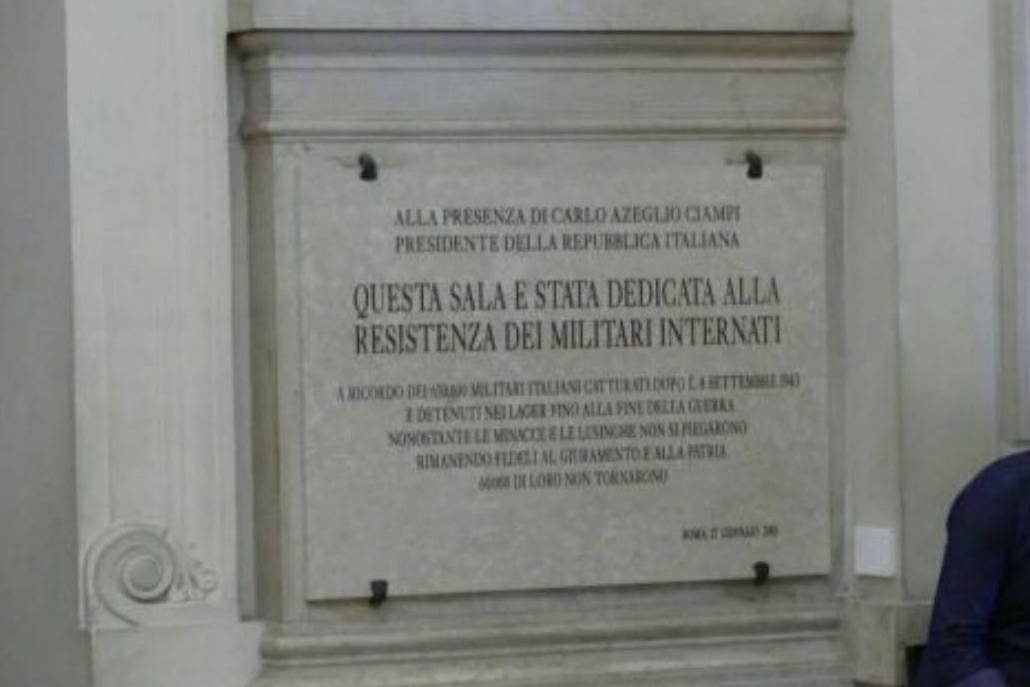

[Immagine: La targa dedicata agli I.M.I. all’interno del Vittoriano di Roma nel 2005 dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.]

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.

Così recita la legge 20 luglio 2000 n. 211 della Repubblica italiana, che istituì il Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto nazista. Si sarà notato che, all’articolo 2, la legge fa riferimento ai «deportati militari e politici italiani nei campi nazisti»: si tratta di una categoria particolare di vittime del nazifascismo, i cosiddetti I.M.I. (Internati Militari Italiani), le cui vicende proveremo a ripercorrere nelle righe che seguono.

Per comprendere appieno la vicenda degli I.M.I. è necessario inserirla nel più ampio contesto della seconda guerra mondiale (1939-1945), oltre che del ventennio precedente (1919-1939) che vede l’affermarsi dei regimi fascista e nazista.

Nel 1919, durante la crisi dell’immediato dopoguerra, Benito Mussolini fondò il “Movimento dei fasci di combattimento”, che, appoggiato dal consenso degli industriali e della piccola borghesia, divenne un vero e proprio partito due anni dopo. L’avvio della dittatura fascista risale al 1925 a seguito della marcia su Roma; nello stesso anno vennero emanate le leggi “fascistissime”, che resero il regime di Mussolini totalitario e intollerante. Risale al 1938, poi, l’emanazione delle leggi razziali, provvedimenti antisemiti – in difesa della “purezza della razza” – che erano stati adottati quattro anni prima anche dalla Germania nazista: il rapporto tra i due dittatori, Mussolini e Hitler, era molto stretto, e venne consolidato dall’alleanza nata durante la guerra civile spagnola del 1936, in cui Italia e Germania si schierarono con il generale nazionalista Francisco Franco contro le forze repubblicane. Con l’invasione della Polonia da parte della Germania nel 1939 scoppiò la seconda guerra mondiale; in un primo momento Mussolini dichiarò lo stato di non-belligeranza dell’Italia, ma visti i successi della Germania non esitò ad intervenire a fianco di Hitler. La tragica ritirata durante la campagna di Russia e la sconfitta ad El Alamein, in Africa, segnarono però l’inizio del declino dell’Italia fascista; il Governo Mussolini cadde nel luglio del 1943. Da questo momento l’Italia si trovò spaccata in due: al Sud, dove erano sbarcati gli americani, si costituì un nuovo esercito contro i nazisti, mentre il Nord rimaneva occupato dall’esercito tedesco.

A partire dall’armistizio con le forze angloamericane, annunciato l’8 settembre 1943 dal maresciallo Pietro Badoglio, ebbero inizio le vicissitudini di circa 800.000 soldati italiani, catturati dentro e fuori il territorio nazionale, e deportati nei 284 Lager disseminati in tutto il territorio del Reich. I tedeschi iniziano a disporre liberamente degli I.M.I, privati del loro status di prigionieri di guerra, nonché della tutela della Croce rossa internazionale, costringendoli al lavoro coatto, in condizioni igienico-sanitarie di mera sopravvivenza.

Agli internati fu presentata la possibilità del rimpatrio a patto che aderissero alla Repubblica di Salò (lo Stato fantoccio alleato del Reich costituitosi nell’Italia settentrionale) e continuassero la guerra a fianco dei tedeschi: più del 75% degli I.M.I. scelse di restare nei campi, continuando eroicamente a mettere a rischio la propria vita e scontando il prezzo della propria scelta di coerenza morale con il sacrificio.

Ciononostante, al termine della guerra su questa “altra Resistenza” calò un inesplicabile silenzio, come se la coscienza nazionale avesse rimosso questi tragici eventi – soltanto l’ANEI, l’Associazione Nazionale Ex Internati, intraprese un’opera di raccolta delle testimonianze, tuttora a disposizione degli studiosi.

Che agli I.M.I. sia riservata poca attenzione, anche nei manuali scolastici, lo dimostra un’indagine condotta dall’ex internato Claudio Sommaruga: su un campione di 19 testi di storia delle scuole superiori, risultò che solo 2 esplicitavano l’appartenenza della vicenda degli internati alla Resistenza, mentre 4 le dedicavano uno spazio autonomo, 8 riportavano informazioni scarne, e 5 non ne parlavano affatto.

Martina Carboni, Irene Cerati, Sofia Covati, Riccardo Iorio, Ludovica Vizzini