LETTURE A PIÙ VOCI: MARTIN EDEN di JACK LONDON

Data: 16 Aprile 2022

Tag: Cultura

Di: ALDROVANDI GABRIELE ARNEODO IRENE BERGONZI LUISANNA MARIA BIAGIOTTI VALENTINA BRUSCO SOFIA

BUTTINI CAROLINA CARPI LUCA CIMINO GIUSEPPE COGOTTI AURORA DODI MARIACHIARA FERRARI SARA FIORETTI

BENEDETTA GASTALDI GIULIA MARSALA GIADA MELEGA MADDALENA MONTI CHIARA PANATO SARA RICCARDI

GUIDO RICOTTA ANDREA SPAGGIARI ALICE TORRI ARIANNA VENTURINI VIRGINIA VERONESI FILIPPO VERONI

ELEONORA

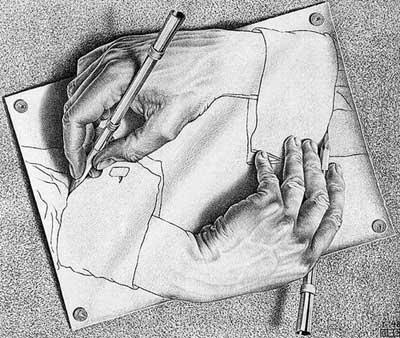

Martin Eden Jack London

Jack London Martin Eden

“I was born in the working-class. Early I discovered enthusiasm, ambition, and ideals; and to satisfy these became the problem of my child- life. My environment was crude and rough and raw. I had no outlook, but an uplook rather. My place in society was at the bottom. Here life offered nothing but sordidness and wretchedness, both of the flesh and the spirit; for here flesh and spirit were alike starved and tormented.”

(“Sono nato nella classe operaia. Ho scoperto presto l’entusiasmo, l’ambizione e gli ideali, e soddisfarli è diventato il problema di tutta la mia prima età. Il mio era ambiente rozzo, gretto e brutale. Non avevo nessun’altra prospettiva, anzi, nessuna prospettiva in alto. Il mio posto nella società era nel fondo. Qui la vita non offriva niente, solo squallore e degradazione, sia della carne sia dello spirito; qui carne e spirito erano ugualmente

affamati e tormentati”).

È questo il vigoroso attacco di What Life Means to Me (“Cos’è la vita per me”) di Jack London. Siamo nel novembre 1905, John Griffith Chaney, alias Jack

London, a poco più di trent’anni è uno scrittore affermato, ha già inventato l’epopea del “Grande Nord”, ha pubblicato opere di potente denuncia sociale

e sta lavorando al suo capolavoro, un libro marcatamente autobiografico, Martin Eden. London in “Cos’è la vita per me” racconta di avere avuto un’esistenza difficile e avventurosa: lavori precari e massacranti fin dall’adolescenza, assurde imprese economiche e velleitari tentativi di riscatto sociale, la passione per il

mare e i viaggi, e poi la letteratura, il socialismo e il successo. Se non sapessimo che chi scrive queste parole è Jack London, sicuramente penseremmo che le pronunci Martin Eden.

Cos’è la vita, dunque, per Jack London? Siamo portati a credere che sia la stessa cosa che per Martin Eden, l’eroe del suo romanzo. Martin, così come il suo creatore, viene dalla strada e dalla povertà; è un marinaio con una vita nomade: di porto in porto, avventure, pericoli e lavoro da rompere la schiena. Ma poi scopre che la scrittura è la sua vocazione vera e come un moderno anacoreta si ritira e si priva di tutto per seguirla, anche del cibo e del sonno. Leggere, studiare, scrivere, senza mai nessun riconoscimento, nessun piccolo segno di degnazione. Anzi ogni cosa gli si rivolta contro, fino a quando la fortuna senza un motivo apparente cambia del tutto e Martin Eden diventa improvvisamente uno scrittore ricco e famoso. In questo senso Martin è il tipico personaggio dei romanzi di London, anzi è “il personaggio” Jack London. Per ambiente materialista, per natura idealista e sentimentale, Martin lotta strenuamente e mette la sua vita in gioco contro la sorte, sempre con un’audacia disperata. Nel fondo della società, fra derelitti e furfanti, tormentati ugualmente nella carne e nello spirito ha

imparato ben presto che non esiste pietà per nessuno e che la legge del più forte divide gli uomini in vincitori e vinti.

Martin Eden è il “romanzo di formazione” dell’uomo americano moderno, capace di affrontare una realtà dura e spietata seguendo, a dispetto di tutto, un sogno a cui nessun altro crede ed è anche un romanzo sul ruolo degli intellettuali nella società moderna e sul rapporto tra arte e pubblico al tempo della comunicazione di massa. Come accade nel Bildungsroman tradizionale, anche nel romanzo di London il protagonista vive una tormentosa storia d’amore. Di fatto l’amore e la totale dedizione di Martin per Ruth Morse, un’eterea ragazza dell’alta società, un po’ vacua e con qualche velleità letteraria, è il perno attorno a cui si svolgono

tutte le vicende, compreso il tragico finale. Martin Eden termina, infatti, con un crudo disinganno amoroso e, come in un mito classico, con un καταποντισμός del protagonista, in pagine di grande luminosa tensione lirica:

“Down, down, he swam till his arms and leg grew tired and hardly moved. He knew that he was deep. The pressure on his ear-drums was a pain, and there was a buzzing in his head. His endurance was faltering, but he compelled his arms and legs to drive him deeper until his will snapped and the air drove from his lungs in a great explosive rush. The bubbles rubbed and bounded like tiny balloons against his cheeks and eyes as they took their upward flight. Then came pain and strangulation. This hurt was not death, was the thought that oscillated through his reeling consciousness. Death did not hurt. It was life, the pangs of life, this awful, suffocating feeling; it was the last blow life could deal him.

His wilful hands and feet began to beat and churn about, spasmodically and feebly. But he had fooled them and the will to live that made them beat and churn. He was too deep down. They could never bring him to the surface. He seemed floating languidly in a sea of dreamy vision. Colors and radiances surrounded him and bathed him and pervaded him. What was that? It seemed a lighthouse; but it was inside his brain–a flashing, bright white light. It flashed swifter and swifter. There was a long rumble of sound, and it seemed to him that he was falling down a vast and interminable stairway. And somewhere at the bottom he fell into darkness. That much he knew. He had fallen into darkness. And at the instant he knew, he ceased to know.”

(“Giù, giù, nuotò fin quando le braccia e le gambe non furono così stanche che si muovevano a malapena. Sapeva di essere in profondità. La pressione sui timpani era dolorosa e la testa era tutta un ronzio. La sua resistenza stava per cedere, ma costrinse le sue braccia e le sue gambe a portarlo più giù, finché quell’ostinazione non cedette di schianto e l’aria proruppe dai polmoni scoppiando d’un colpo. Come minuscoli palloncini le bolle sfregavano e rimbalzavano contro le sue guance e gli occhi, mentre prendevano il volo verso l’alto. Poi venne il dolore, il soffocamento. Quel dolore non era la morte, fu il pensiero che gli oscillava nella coscienza vacillante. La morte non produce dolore. Era la vita, i colpi della vita, la terribile oppressione del soffocamento: l’ultimo colpo che la vita

poteva infliggergli. Mani e piedi ostinati cominciarono a battere e agitarsi, spasmodicamente e debolmente. Ma li aveva ingannati e aveva ingannato la volontà di vivere che ora li faceva battere e agitare. Era sceso troppo. Non avrebbero mai potuto portarlo in superficie. Gli sembrava di fluttuare languidamente in un mare di visioni sognanti. Colori e luce lo circondavano, lo avvolgevano e lo pervadevano. E questo cos’ era? Sembrava un faro, ma era dentro il suo cervello: una bianca luce lampeggiante. Lampeggiava sempre più veloce. Udì un lungo rombo e gli parve di cadere da una vasta e interminabile scalinata. E da qualche parte, in fondo, sprofondò nell’oscurità. Questo era tutto ciò che sapeva. Era caduto nell’oscurità. E nell’istante stesso in cui lo seppe, smise di sapere”)

Nel ritmo della frase (ecco, il prodigioso “ritmo” amato e cercato da Gianni Celati, grande narratore e traduttore dei romanzi di London!) ogni parola parla di una vita lontana così ardente, di una così appassionata fede nel proprio destino, nella propria sofferta verità, nella propria lotta e nel proprio sapere. Ed escono parole che racchiudono un significato segreto e lo struggimento per la vita perduta, e che dimostrano il detto di Thomas Mann, secondo ilquale ogni buon libro scritto contro la vita costituisce un’irresistibile seduzione a viverla.

MARTIN EDEN di Jack London. Alcune riflessioni sul meccanismo narrativo.

(Luisanna Bergonzi, Sara Panato e Giada Marsala – IV F)

Conosciamo Jack London, scrittore statunitense morto a 41 anni nel 1916, come autore di romanzi d’avventura ambientati nel “Grande Nord”, quali Zanna bianca e Il richiamo della foresta, ma nella sua varia e sterminata bibliografia sono forse predominanti le opere di carattere sociale e politico come Il tallone di ferro, Il popolo degli abissi, La lotta di classe, Rivoluzione. Pubblicato nel 1909, anche Martin Eden è un romanzo con una forte caratura sociale e politica, in quanto propone un’ampia visione della società californiana all’inizio del ventesimo secolo attraverso la vicenda individuale dell’eponimo protagonista, che da marinaio povero e ignorante giunge a diventare uno scrittore di successo e a inserirsi nel ceto sociale più elevato. Bisogna notare che il romanzo è imperniato sulla storia d’amore tra Martin Eden e Ruth Morse, ma questa viene narrata senza sentimentalismi e sdolcinature, quasi con lo spirito documentario di una cronaca che rende ancor più evidente l’insuperabile barriera di pregiudizi, differenze sociali ed economiche che li divide. Ruth è una raffinata giovane donna dell’alta borghesia e trasmette la passione per i libri e la scrittura a Martin. Ci sono troppe differenze tra loro due. Martin sente la sua manchevolezza nei confronti di Ruth, così ricca e istruita, ed è per avvicinarsi a lei che comincia a bazzicare scuole serali, biblioteche e finanche l’ambiente borghese e snob che lo disprezza. Ma questo non basta. Si getta in letture di tutti i tipi e nello studio principalmente di letteratura e filosofia. Tra l’interesse per le rivendicazioni sociali e un atteggiamento di estremo individualismo, Martin trascorre questi anni vivendo quasi in apnea, diviso tra lavoro e studio senza mai un riposo. Detto così il romanzo sembra una banale love story. Se invece si fa attenzione alla sapiente costruzione narrativa, al meccanismo del racconto e al dipanarsi dell’intreccio, ci accorgiamo che la storia è guidata da un senso di ineluttabilità, da una forza che domina tutti i personaggi. Una tragica fatalità accompagna il protagonista.

La prosa di Jack London racconta questo con ritmo incalzante, l’ostinata battaglia di Martin per affermarsi come scrittore. Tuttavia, quando questo avviene, la situazione muta improvvisamente e inaspettatamente. Il mondo che prima del successo Martin ammirava e a cui desiderava arrivare si rivela vuoto e ipocrita. La realtà sociale è tanto meschina che anche Ruth abbagliata dalla fama raggiunta da Martin ora gli si offre senza le riserve che prima l’avevano trattenuta. Anche lei, l’amore puro, la ragazza idealizzata è come gli altri. E’ l’ultima amara delusione con cui l’individualista Martin fa i conti per constatare il proprio definitivo fallimento. Ed è proprio il tragico e inaspettato finale a rivelare il meccanismo romanzesco come un’equazione, i cui fattori sociali, psicologici, ideali si elidono uno ad uno a vicenda, fino all’annientamento. Martin Eden non è insomma un’opera istintiva e spontanea, un libro compassionevole sull’amaro destino di un proletario asceso alle vette del successo, ma è un atto di accusa geometricamente organizzato contro l’egoismo e l’individualismo dominante, contro la spietata competizione economica e sociale dalla quale tutti alla fine escono sconfitti.

L’immagine archetipica del mare in Martin Eden di J. London

(Valentina Biagiotti e Aurora Cogotti – IV F)

Martin Eden, uno dei più celebri romanzi di Jack London (1876-1916), narra del tortuoso percorso affrontato dal protagonista per diventare un celebre scrittore e conquistare l’amore di Ruth Morse, una colta e avvenente ragazza borghese che egli venera come una dea. Il giovane Martin Eden proviene dai bassifondi della società, da una vita difficile e spietata, dove solo il più forte prevale e i deboli si rassegnano a sopravvivere o soccombono; ma è un tipo vulcanico, pieno di energie e di ambizioni, ostinato fino alla follia. Così ingaggia una lotta contro se stesso e l’ambiente che lo condiziona, per diventare un altro uomo e per colmare il divario culturale e sociale che lo separa dall’amata. All’inizio della vicenda Martin è un marinaio imbarcato in lunghe spedizioni transoceaniche.

È un lavoro umile e duro, ma permette al giovane di guadagnarsi da vivere e di attraversare il mondo, vagando di porto in porto, sempre con quella tensione all’avventura e alle esperienze nuove che è propria solo degli spiriti liberi. Se c’è un elemento da cui trae origine e nutrimento tutta l’esistenza libera del personaggio Martin Eden, questo indubbiamente è il mare; la sua anima sembra essere emersa dal mare e cresciuta in simbiosi con gli umori del mare. Dal mare ha tratto la sua più intima natura e pare averne assunto le caratteristiche: profondità, ampiezza, forza, mutevolezza, perseveranza…

L’Oceano, divinità primordiale che circonda tutte le terre abitate, rappresenta per Martin Eden il luogo originario e familiare, simbolo della libertà e delle infinite possibilità, ma anche simbolo di ciò che è indefinito e precario. È il contrario della comoda vita borghese di terraferma, vita solida, rassicurante e sempre prevedibile, che guarda con distacco chi si dibatte nelle difficoltà. Non a caso la prima immagine da cui Martin viene attratto al suo ingresso nella ricca e quieta dimora dei Morse, è un’immagine del mare osservato da lontano: un grande dipinto in stile impressionista che rappresenta il naufragio di una goletta nella tempesta. Con grande stupore Martin nota come la bellezza del quadro si possa cogliere solo a distanza, mentre avvicinandosi forme e colori si scompongono trasformando la tela in una superficie malamente imbrattata. È come se Martin scoprisse per la prima volta la seduzione e l’inganno dell’arte borghese, capace di osservare e rappresentare la vita solo da lontano, solo se la tiene a distanza e se la perde. Il quadro del naufragio è la radice da cui si dirama l’intreccio romanzesco e prefigura la particolare trasformazione del protagonista, che mentre acquista sempre più la capacità di esprimere la vita, contemporaneamente se ne distacca, smarrendola e smarrendo se stesso in modo irrimediabile. Per dedicarsi pienamente alla scrittura e all’amore per Ruth, Martin sembra essersi

distaccato dal mare che rimane in lui solo come fonte di ispirazione sempre più remota. Raggiunto il successo, la popolarità e il denaro, tutto allora gli si rivela una realtà superficiale e deludente.

È un tetro periodo di solitudine, privo di ogni aspettativa per il futuro e di emozioni. Diviene apatico e indifferente nei confronti del successo e della popolarità che ha tanto desiderato, per cui ha tanto penato e che ora gli si rivelano senza consistenza. La vera vita è svanita del tutto. La prosa di Jack London, veloce e martellante, accompagna il personaggio Martin Eden in questo declino senza scampo:

“Per lui la vita era come una forte luce bianca sparata negli occhi di una persona malata e stanca. In tutti i momenti di veglia, la luce splendeva tutt’intorno a lui e su di lui. Faceva male. Faceva un male cane, insopportabile.”

Sono le ultime mosse della partita. Nel finale del romanzo Martin decide di allontanarsi per sempre dalla sua vecchia vita ormai vuota, partendo in cerca di solitudine. Un istinto lo riporta al mare, all’elemento da cui tutto è iniziato. S’ imbarca ancora una volta, non più da marinaio, ma con un biglietto per una cabina di prima classe. Durante la navigazione del piroscafo, Martin trova finalmente una via d’uscita alla sua angosciante condizione di infelicità. Nel silenzio della notte si lascia scivolare in mare. Solo, lui e l’oceano, come ai vecchi tempi. Il romanzo, come un anello che si chiude, ci rimanda all’inizio della vicenda.

Martin Eden nato dal mare al mare ritorna. Dopo anni di lotte, sofferenze e privazioni, il destino dello scrittore è compiuto.

Il ri-uso del mito in Martin Eden di Jack London

(Giuseppe Cimino – IV F)

Fra i vari elementi che caratterizzano questo romanzo di Jack London vi sono alcune citazioni

mitologiche, utilizzate dallo scrittore per definire più specificatamente le riflessioni e le

considerazioni del protagonista. I racconti mitici hanno sia una funzione esplicativa che

interpretativa, poiché l’autore fornisce indirettamente il suo punto di vista su una determinata

vicenda e può arricchire di significato anche avvenimenti trascurabili.

Già nelle prime pagine del libro è presente un riferimento alle arpie, le quali rappresentano le

donne con cui il protagonista era venuto in contatto durante i suoi viaggi da marinaio: le donne del

porto, oppure quelle che lavorano nelle fabbriche vengono confrontate con Ruth, una ragazza

completamente diversa da loro, caratterizzata da una bellezza spirituale. Quando Martin vede

questa fanciulla per la prima volta, immediatamente gli scorrono davanti agli occhi i volti deboli e

malaticci delle altre donne. Probabilmente London utilizza il paragone con le arpie poiché queste,

oltre a essere creature mostruose, erano considerate le rapitrici (dal verbo greco ἁρπάζειν,

“rapire”), come le donne dei bassifondi “rapiscono” e seducono gli uomini, trascinandoli in un

mondo fatto di degrado, povertà e malattia, che entra in aperto contrasto con il mondo “idealizzato”

di Ruth. Queste donne sono quindi delle seduttrici che con il loro “canto” offuscano la mente di chi

le ascolta, proprio come le Sirene portano alla deriva i marinai.

Passando dalla sfera mitologica classica a quella biblica, nel libro è presente anche un riferimento

ad Adamo ed Eva: Martin afferma che la chiusura mentale dei genitori di Ruth gli ricorda il metodo

metafisico, ciò che spinge l’uomo a cercare di comprendere la vera natura della realtà ponendosi

delle domande. London scrive “…lo stesso metodo che spinse la prima scimmia antropomorfa

pleistocenica ad avere paura del buio; che spinse il primo avventato selvaggio ebreo a far nascere

Adamo ed Eva…”, quindi il porsi domande su questioni filosofiche molto complesse rende l’uomo

consapevole della sua piccolezza, del fatto che ci sono forze esterne molto più potenti di lui; e

quando non riesce a spiegarsi alcuni fenomeni, oppure deve sentirsi confortato da un’entità

superiore, allora ricorre al mito o alla religione (proprio come “il primo avventato selvaggio ebreo”).

Tornando in ambito mitologico, troviamo un riferimento a un personaggio dell’Odissea di Omero:

Circe. Infatti Martin paragona il suo disprezzo per gli “intelletti rozzi e stupidi di pecoroni che

amavano il branco, incapaci di essere se stessi” con il ribrezzo che secondo lui la maga doveva

provare per i suoi porci.

Il protagonista del romanzo detesta tutte le meschine convenzioni che si autoimpongono i membri

della classe sociale di Ruth e delle quali sono schiavi. E, inaspettatamente, nella memoria di

Martin compare la figura del giovane teppista che egli era stato un tempo: dopotutto anche lui era

stato plasmato dalle opinioni altrui e cercava con metodi brutali solamente di ottenere

l’approvazione di chi gli stava intorno.

Quindi… Martin era Circe, ma era anche stato uno dei porci.

Verso la fine del libro viene citato un altro mito, stavolta quando Martin cerca di convincere il suo

amico e mentore Brissenden a pubblicare la sua opera. Il riferimento è a Erostrato, l’antico

pastore greco che, pur di far sopravvivere la sua memoria nei posteri, decide di incendiare il

celeberrimo tempio di Artemide a Efeso. I suoi concittadini lo condannarono quindi a morte e

decretarono la damnatio memoriae, perché il suo nome venisse definitivamente cancellato dalla

storia dell’umanità.

London scrive che “il suo comportamento (di Brissenden) era mille volte più spregevole di quello

del giovane che aveva incendiato il tempio di Diana a Efeso”. A contrario, il disprezzo di

Brissenden nei confronti della fama e della volgare celebrità fornita dalle riviste letterarie e dai

giornali non aveva limiti, era persino superiore a quello di Martin. Brissenden non pubblica nulla,

neppure il suo sublime capolavoro poetico.

Perciò Martin accusa l’amico di essere egoista, di tenere la “bellezza” per sé e non condividerla

con il resto del mondo e paragona questa scelleratezza con l’antitetico atto sacrilego di Erostrato.

Mentre il pastore greco è disposto a tutto pur di entrare nella storia, il poeta Brissenden rinuncia

alla pubblicità e alla notorietà, non solo sapendo che queste sono effimere, ma che a lungo andare

non faranno altro che corrodere e stravolgere la sua vera natura. Sarà proprio questo, in seguito,

anche il destino di Martin Eden: cadere nella “trappola” del successo e della popolarità.

Martin Eden e la trappola della restlessness

(Mariachiara Dodi – IV F)

È possibile che un marinaio semianalfabeta decida, per amore di una donna appena

conosciuta, di dedicarsi alla letteratura e diventi il più celebrato scrittore d’America?

Nonostante sia difficile da credere, a volte il destino gioca come vuole, o perlomeno

nei racconti di Jack London.

Nel 1909 lo scrittore statunitense pubblicò il romanzo “Martin Eden”: il

protagonista, un giovane marinaio di Oakland, si innamora follemente di Ruth

Morse, una graziosa ragazza dell’high society californiana, dai modi eleganti e con la

passione per la letteratura. Il divario sociale e culturale fra i due è enorme e allora

Martin per diventare degno di Ruth e dimostrare il suo valore in quella società

élitaria di cui lei fa parte, si pone fermamente il folle obiettivo di diventare uno

scrittore affermato. Abbandona le vecchie abitudini e le vecchie amicizie e inizia una

nuova vita dedicata solo ed esclusivamente alla lettura e alla scrittura. In modo

ossessivo impiega così tutte le sue energie, tutto il suo tempo e arriva a privarsi di

tutto, a razionare i pasti, a ridurre le ore di riposo.

Scrivere è come una vocazione che lo assorbe tutto e gli fa perdere il senno. Almeno

agli occhi degli altri. Martin non ha più denaro e sprofonda in lunghe riflessioni, nella

solitudine della sua quotidianità accompagnata da false speranze. Mentre il tempo

narrativo rallenta, il romanzo diviene analitico, i dettagli si moltiplicano e passano

sotto la lente i pensieri, i sentimenti, le opere che scaturiscono da un lungo lavorio

senza successo. Eppure, il protagonista non si arrende. Scrive e scrive senza

fermarsi. Gli restano pochi denari, ma le uniche monete le investe nei francobolli per

spedire i suoi dattiloscritti, che nessuno pubblica. Lo criticano e lo deridono; anche

la “divina” ragazza per cui ha perduto la testa non crede più in lui.

Il romanzo, insomma, di pagina in pagina è una rassegna di insuccessi, di delusioni

che stremano il protagonista e trascinano con loro anche il lettore, nel quale via via

aumenta la perplessità, il senso di frustrazione, l’amarezza.

Il libro sembra interrogarci: «Perché tutto questo? Perché spingersi a tanto? Per

quale motivo non fare una scelta di comodo, ragionevole, senza rischi e senza

tormenti?»

Martin Eden non è la cronistoria di un amore o dell’ascesa alla celebrità di un

giovane scrittore: il vero oggetto del libro, quello che si concretizza pagina dopo

pagina contagiando il lettore, è l’inquietudine, la restlessness.

L’inquietudine del protagonista, anzi “l’inquietudine dolorosa” (the aching

restlessness, cap. II) è il motivo dominante di tutte le vicende del romanzo: l’ingresso

nella ricca dimora dei Morse, l’amore ingenuo e senza speranza per Ruth, le letture

infinite e i tentativi di scrittura, l’invio di manoscritti a giornali ed editori, le

discussioni politiche e filosofiche, i dialoghi amorosi e quelli con le persone care.

Tutto si svolge all’insegna della restlessness, in un continuo crescendo. La restlessnes

tiene in trappola il protagonista, diviene uno stato emotivo permanente associato

all’attività intellettuale e, contrariamente a quanto si potrebbe ipotizzare, aumenta

proprio quanto più la cultura del protagonista si estende e si affina e quanto più si

comprovano le sue attitudini di scrittore.

Martin Eden è perseguitato dall’insonnia (insomnia); a furia di veglie protratte nello

studio si è dimenticato addirittura di come si fa a dormire ed è perseguitato dal

ricordo di alcuni versi del poeta romantico americano Henry Wadsworth Longfellow

(1807-1882)

“The sea is still and deep;

All things within its bosom sleep;

A single step and all is o’er,

A plunge, a bubble, and no more.”

(“Il mare è calmo e profondo; / tutte le cose nel suo seno dormono; / un solo passo

e tutto è finito, / un tuffo, una bolla, e più nulla”, cap. XXX).

Martin, naturalmente, crede che siano pure sciocchezze dovute a eccessivo

nervosismo e alla mente sovraeccitata (“Of course, this is sheer nonsense. It comes

from nervousness, from an overwrought mind”, cap. XXX). Ma l’epilogo del romanzo

è tutt’altro: Martin Eden è il più celebre e acclamato scrittore d’America, anche la

speranza lo ha abbandonato e il successo che ha raggiunto non lo appaga, anzi, lo

disgusta e gli lascia ora un senso di vuoto e di solitudine che si aggiunge

all’invincibile restlessness, fino alla morte. Il romanzo si chiude così in modo

enigmatico, come una parabola sul valore del successo, sul significato della felicità,

sullo scopo dell’esistenza.

Jack London, MARTIN EDEN: lotta di classe e lotta degli individui

(Irene ARNEODO e Andrea CARPI – IV F)

Martin Eden, tra i capolavori dello scrittore americano Jack London, è un

romanzo traboccante di rabbia, sogni, speranze, ambizioni, fatiche, grandi

amori e vita vera.

Il protagonista, che risponde al nome di Martin Eden, è un giovane marinaio

bello, povero e forte, dall’intelligenza e sensibilità straordinarie, che trascorre

la sua esistenza tra alcool, viaggi e fatiche sovrumane. Nonostante sin da

piccolo la fortuna gli abbia voltato le spalle, egli è irrimediabilmente e

appassionatamente innamorato della vita. Martin ha un sogno, anzi due: il

primo è di essere degno dell’amore della divina ed eterea Ruth, fanciulla colta

e borghese, dalla bellezza spirituale, della quale il giovane marinaio è

follemente innamorato; il secondo è quello di adempiere allo scopo per il

quale sente di essere nato: diventare uno scrittore. Su questi due sogni e

sulla loro realizzazione verte l’intero romanzo. Ma è proprio quando arriva la

conquista del successo, del denaro e di Ruth che in Martin comincia ad

affievolirsi, per poi spegnersi gradualmente, quel fuoco vitale che bruciava in

lui, e con esso la sua fame di vita e di bellezza, e anche il suo amore per

Ruth. Il congegno romanzesco a questo punto inverte inesorabilmente i suoi

meccanismi e il protagonista viene stritolato dal successo prima agognato,

gettato in pasto alla massa dei lettori, intervistato, fotografato, sottoposto ai

giudizi che, sull’onda del successo editoriale, qualunque imbecille si sentiva

autorizzato a pubblicare sui maggiori organi di stampa. Martin Eden, lo

scrittore e l’uomo, non esiste più; è rimasta la stanchezza, l’angoscia, il tedio

di lunghe ore da riempire.

La storia di Martin Eden non è, quindi, solo la storia di una vocazione artistica

e di una disillusione amorosa, è una feroce critica alla società borghese e

capitalista degli Stati Uniti di inizio Novecento, quella che costrinse molti

americani (tra cui Martin e lo stesso London) a versare per anni in uno stato

di povertà e prostrazione. Sarà proprio la differenza di classe sociale tra

Martin e Ruth e lo snobismo della famiglia di lei ad ostacolare la relazione tra

i due, così come sarà il classismo che contraddistingue tale società a rendere

tanto più difficile la strada verso il successo di Martin, oltre alla vita stessa del

giovane.

Nell’opera di London uno dei temi fondanti è sicuramente l’ideologia politica e

il socialismo che è spesso al centro delle vicende romanzesche. In Martin

Eden, soprattutto nella parte finale assumono un ruolo determinante i temi del

conflitto di classe, dell’ascesa sociale e della conseguente scissione interiore

del protagonista che non può più riconoscersi in nessuno dei due ambienti in

cui ha vissuto, il primo quello di provenienza, povero e proletario, ora del tutto

estraneo in quanto non-culturale, ed il secondo, borghese e colto, che però

gli si rivela insopportabile per regole e riti sociali, per comportamenti privati e

sensibilità. L’unico vero credo del ceto altolocato è il profitto e il consenso

sociale. E’ una fede fasulla, opposta e inconciliabile con lo spirito libero e un

po’ selvaggio del protagonista del romanzo.

Spesso nel libro torna con varie formulazioni il concetto di “finta cultura”,

tipica nell’ambiente borghese, la cui caratteristica primaria è di non avere

idee, ma ripetere solo opinioni superficiali e banali, momentaneamente “alla

moda”.

La polemica anti-borghese e anti-capitalista, presente in numerose pagine,

delinea in modo progressivamente più marcato lo sfondo politico del

romanzo.

Nell’opera la nitida percezione delle disuguaglianze sociali è sempre presente

nel protagonista, ma si trasforma in consapevolezza in relazione agli incontri

con personaggi finalmente del suo stesso livello culturale. Questi sono per la

maggioranza vicini a ideali socialisti e predicano ideali egualitari. Martin Eden

prima viene affascinato, poi se ne allontana e alla fine si scontra apertamente

quando elabora una sorta di idea élitista della società, un mondo che

dovrebbe basarsi sulla supremazia di classe di intellettuali superiori.

Nel personaggio di Martin Eden è sicuramente fondamentale l’evoluzione

politica: all’inizio del romanzo, infatti, si può dire che il protagonista sia

disinteressato rispetto ai temi politici, poiché in primo luogo assolutamente

privo di una qualsiasi cultura. Quest’indifferenza si protrae per tutta la parte

centrale, fin quando Martin non si sia costruito una cultura notevole in diversi

campi.

L’elaborazione di una visione sociale si incrementa e diviene centrale solo

nella terza parte del romanzo in cui, viceversa, la relazione amorosa occupa

un ruolo secondario e lascia spazio a vari capitoli di carattere

prevalentemente politico.

La visione politica di Martin si fa dunque chiara: egli è un nichilista, per alcuni

aspetti incline all’autoritarismo e al superomismo. Da ciò non deve sfuggire

una delle particolarità del romanzo: Jack London, l’autore di Martin Eden, era

un notoriamente impegnato politicamente e fautore del socialismo, mentre il

protagonista del suo romanzo, connotato da tratti fortemente autobiografici,

professa ideali per certi versi opposti a quelli del proprio creatore. Infatti

Martin critica aspramente il socialismo in varie parti dell’opera. Le critiche che

muove riguardano schematicamente due punti:

1. L’eliminazione dei “padroni” impone poi dei nuovi padroni, i quali a loro

volta sopprimeranno ancora più aspramente la libertà del popolo;

2. L’economia dovrebbe essere libera, ma le interferenze dei gruppi di potere

di oligopolisti o monopolisti la condizionano creando maggiori divari e

disuguaglianze.

In due sequenze dell’opera massimamente politiche (la riunione sindacale e

la cena con il giudice) si compie la critica dell’egualitarismo, come inevitabile

dittatura della maggioranza, e della società borghese, in quanto

organizzazione volta allo sfruttamento Stato per i propri interessi.

Assumono grande rilievo nella definizione della visione politica del romanzo

anche le idee di personaggi minori quali Brissenden, scrittore e fervente

socialista che diverrà il migliore amico di Martin. Brissenden tenterà a più

riprese, sempre senza successo, di smuovere Eden dalle sue convinzioni

nichiliste e individualiste di stampo nietzschiano; lo farà incontrare, in una

serata che Martin definirà “la migliore della sua vita”, con un gruppo di filosofi,

da lui chiamati ironicamente “la vera feccia”, squattrinati e spiantati, ma dotati

di una notevole indipendenza di pensiero.

Importante per la formazione e maturazione ideologica di Martin è anche la

scoperta e lo studio del pensiero di Herbert Spencer, filosofo britannico di

impostazione liberale e teorico del darwinismo sociale i cui trattati, in

particolare i Primi Principi, vengono ampiamente citati nel romanzo.

Il pensiero politico di Spencer prevede, secondo Martin Eden, l’applicazione

della legge dell’evoluzione all’ambito sociale, il che permette di spiegare il

passaggio da una società militare (aristocratica antica) ad una società

industriale, in cui la centralizzazione del potere si organizza in un sistema

gerarchico, con un modello di produzione basato sulle cooperative di

lavoratori finalizzato a che consolidare la coesione degli individui.

Spencer, “liberale” e individualista, come Martin avverso al socialismo,

appoggia tuttavia le istanze georgistiche che sostengono da una parte che

ognuno abbia il diritto di appropriarsi di ciò che crea attraverso il proprio

lavoro, ma che dall’altra ogni cosa che si trova in natura appartenga

ugualmente a tutta l’umanità.

Insomma, da una lettura più accorta, emerge che Martin Eden nel suo

tumultuoso sviluppo è un’opera di ampio respiro, è anche un Intelligenzen-

roman, cioè un romanzo che racconta di scrittori, filosofi, artisti e delle loro

discussioni e idee.

Martin Eden di Jack London.

Da una scintilla, il romanzo d’amore.

(Sofia Brusco, Arianna Torri, Filippo Veronesi, Eleonora Veroni – IV F)

Quello che potrebbe essere definito il “filo conduttore” dell’intero

romanzo è l’amore che lega il protagonista Martin con la giovane Ruth

Morse. Il primo incontro tra i due si rivela essere la scintilla dalla quale

prende vita l’intera complessa vicenda.

La stessa scintilla, spiega Jack London, diviene un incendio che si propaga

inarrestabile e divora le certezze di tutti i personaggi. Impressiona in

particolare la metamorfosi del protagonista, che partendo da un ordinario

coup de foudre, lentamente modifica se stesso psicologicamente e

moralmente, dando l’impressione di diventare una persona completamente

diversa da quella che incontriamo all’inizio del romanzo. In apparenza,

almeno…

Le fasi della storia d’amore tra Martin e Ruth sono fondamentalmente tre:

nella prima Martin inconsapevolmente viene affascinato e avvinto da

Ruth, che resta per lui troppo distante e misteriosa; nella seconda Martin la

raffigura come una dea, una creatura ultraterrena, irraggiungibile da

qualunque essere umano, una sorta di pallido e fragile fiore nel deserto,

che con la sua aura di pura bellezza riesce a dare vita all’immensa distesa

di sabbia che è la vita; nella terza intervengono malintesi e fraintendimenti,

si fa strada la disillusione, fin quando l’amore svanisce.

Anche Ruth è spiazzata dall’incontro con quel giovane marinaio

abbronzato e quasi selvaggio. Inizialmente sente solo un’indistinta, ma

vivissima attrazione per lui e quando Martin si allontana, tanto innamorato

da sembrare ubriaco, Ruth invece non ha idea di quale sentimento sia

divenuta preda, si allarma e si vergogna, ma nonostante questo è

affascinata dalla personalità di quel giovane, segnato da numerose

cicatrici, dalle spalle larghe, dall’andatura ondeggiante.

Il seguito della vicenda è noto.

Pur di conquistare la giovane Ruth Morse e dar voce al suo amore, Martin,

con un ardimento che assomiglia alla follia, immagina di dover diventare

uno scrittore di successo.

Il romanzo è questo, il racconto degli ostacoli, delle incomprensioni, della

disperazione affrontati dal protagonista per diventare uno scrittore e

ottenere il successo. Ma è qui che si nasconde l’inaspettato e amaro senso

della storia. Martin diviene un vero intellettuale, conquista poi il favore del

pubblico e della critica, si libera da quel senso di inferiorità e di

inadeguatezza nei confronti di Ruth, ma contemporaneamente si allontana

da lei e smette di amarla.

Così, dopo essere arrivato alla fama e alla ricchezza, nell’ultimo

drammatico incontro con Ruth in una camera d’albergo Martin scopre “di

non avere mai amato Ruth. Si era innamorato di un’immagine idealizzata

di Ruth, una creatura eterea plasmata da lui, lo spirito vivace e luminoso

delle sue poesie d’amore”.

Le parole di Martin sono chiare, spietate, definitive: “Non sono affatto

cambiato. Sono lo stesso Martin Eden, sebbene, per certi aspetti, persino

peggiorato […] Vedi, non sono cambiato, anche se questa apparente e

improvvisa scoperta del mio valore mi costringe a rassicurarmi

frequentemente su questo punto. Le mie ossa sono ricoperte dalla stessa

carne, le mie mani e i miei piedi hanno le stesse dita. Sono lo stesso di

prima. Non ho sviluppato capacità o virtù nuove. Il mio cervello è lo

stesso vecchio cervello […] Ho le stesse qualità che avevo quando

nessuno mi voleva…”.

Martin Eden scrittore assurto alla fama internazionale e Martin Eden

povero marinaio venuto dal fango della vita sono la stessa persona e

incarnano lo stesso destino, quello della luce bianca e accecante della vita.